大跨度鋼管混凝土提籃拱橋車橋耦合分析

所屬欄目:交通運輸論文 發布日期:2012-12-07 09:59 熱度:

摘要:本文以240米跨度的鋼管混凝土提籃拱橋為例,運用結構動力學以及有限元原理,分別建立了車輛和橋梁動力分析模型,由動力學勢能不變值原理”與形成矩陣的“對號入座”法則建立空間振動方程,并對車橋耦合空間響應進行了計算分析,結果表明橋梁響應和列車脫軌系數、輪重減載率均滿足相關規定,為同類橋梁設計提供參考。

關鍵詞:鋼管混凝土拱橋,車橋耦合,空間振動方程

鋼管混凝土拱橋是一種由混凝土和鋼材兩種材料組合而成的新型橋型,在鋼管內填充混凝土,由于鋼管的徑向約束而限制受壓混凝土的膨脹和鋼管的套箍作用,使混凝土處于三向受壓狀態,從而顯著提高混凝土的抗壓強度。同時鋼管兼有縱向主筋和橫向套箍的作用,同時可作為施工模板,方便混凝土澆筑,施工過程中,鋼管可作為勁性承重骨架,其焊接工作簡單,吊裝重量輕,從而能簡化施工工藝,縮短施工工期。為了增強橋梁結構整體的橫向剛度,提高了結構的穩定性,拱肋往往采用提籃的形式,這也使得橋梁整體的線形更加優美,鑒于此,大跨度鋼管混凝土提籃拱橋具有很好的發展前景。目前我國已有多座鋼管混凝土拱橋處于設計施工階段,但是針對該類型橋梁的動力特性研究成果甚少。因此,該類橋梁的車-橋耦合動力性能進行研究將有著十分重要的工程意義[1]。

1 工程概況

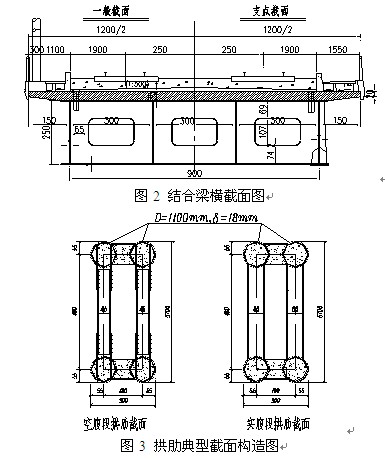

某上承式鋼管混凝土拱橋,總體布置圖如圖1所示。下部拱的跨徑為240m,拱肋軸線矢高58m,矢跨比約為1/4.14,拱軸系數3.2,提籃拱傾斜角度7.50。拱肋由四根φ1100mm鋼管組成,拱肋外邊緣寬度為3.0m,高度為5.7m,其上、下弦各由兩肢鋼管與其間的鋼板連接而呈啞鈴形,上行弦鋼管和鋼板圍成的空腔內均灌注#50微膨脹膨脹混凝土,上下之間用工字鋼板連接成為桁架形式。從拱趾起兩跨21.15m梁范圍內,上下弦之間采用實腹板,每塊實腹板由兩塊鋼板及內填的C50微膨脹砼構成。拱上橋面結構采用3聯4×21.15m鋼—砼連續結合梁,橋梁全長為494.68m。鋼主梁采用4片工字梁,主梁橫向間距3m,每片工字鋼梁高2.5m,腹板2420×40mm,上翼緣800×40mm,下翼緣800×40mm,鋼主梁采用Q345qD鋼,橋面板混凝土強度等級為C50,傳剪器采用φ22圓柱頭栓釘。混凝土橋面板厚20~35cm,寬2m。圖2為結合梁截面圖,圖3為拱肋典型截面構造圖。橋梁的二恒取173KN/m,設計速度為250km/h客運專線,雙線行車,線間距為5m。

2 有限元模型的建立

2.1 橋梁有限元模型

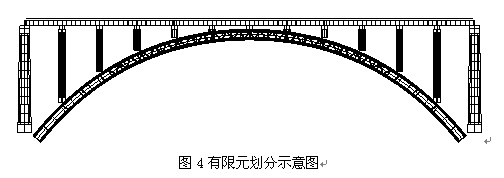

拱肋、拱肋間聯結系,拱上立柱以及主梁工字梁均采用空間梁元模擬,采用板單元模擬混凝土橋面板,鋼材及混凝土彈性模量E和泊桑比μ按現行橋規取值。橋梁三維有限元劃分如圖4所示。

2.2 車輛模型

在計算分析車輛(機車)空間振動模型時,本文采用以下假定:

(1)假設輪對、轉向架和車體在運動過程中均作微振動;

(2)假設輪對與鋼軌沿鉛垂方向密貼,即具有相同的豎向位移;

(3)假設車體、轉向架和輪對為剛體;

(4)假設所有阻尼均為粘滯阻尼,蠕滑力按線性計算,所有彈簧均為線性;

(5)忽略機車、車輛縱向振動及其對行車速度以及橋梁振動的影響;

(6)忽略構架點頭運動及輪對側滾和點頭運動;

這樣,每個輪對有2個自由度,包含側擺和浮沉;每個構架則有4個自由度,包含側擺、側滾、搖頭和浮沉;車體有5個自由度,包括側擺、側滾、搖頭、點頭、和浮沉。假設客車及機車均按二系彈簧計算,則每輛車(包括機車)共有4×2+2×4+5=21個自由度。

2.3 空間振動方程的建立與求解

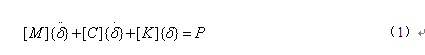

本文在形成空間振動方程時,首先運用達朗伯原理建立車橋系統運動方程,將列車與橋梁視為為一個耦合的整體體系,然后采用曾慶元院士提出的“動力學勢能不變值原理”[2]與形成矩陣的“對號入座”[3]法則建立橋梁剛度、質量、阻尼等矩陣,形成系統的空間振動矩陣方程:

式(1)中, 分別為車橋系統在t時刻的加速度、速度、位移參數列陣。如果直接求解上述方程,只能得到橋梁在列車重力和風荷載作用下的車橋系統的振動響應。考慮到軌道不平順的作用對車橋系統振動響應有重要影響,所以對方程的左邊相應的振動參數如果采用構架人工蛇形波或者實測蛇形波來代替,就可以解出橋梁在列車重力、風荷載以及軌道隨機不平順共同作用下的空間振動響應。

3 計算結果

3.1 橋梁自振特性

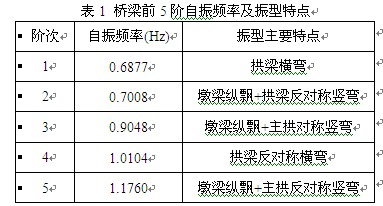

橋梁的自振頻率是由橋梁結構的質量和剛度的分布情況決定的,不同的結構有不同的自振頻率,由于在計算時往往采用振型疊加法分析結構的動力響應,,因此分析結構自振特性是分析橋梁動力特性的基礎。表1給出了該橋前5階自振頻率值以及相應振型特點,該橋梁第一階橫向振型和第一階豎向振型如圖5和圖6所示。

計算結果表明該橋第一階振型為拱梁對稱橫彎,自振頻率為0.6877Hz,第二階振型為墩梁縱飄、拱梁反對稱豎彎,自振頻率為0.7008Hz,表明面內剛度大于拱肋面外剛度,但二者自振頻率數值相差不大,表明拱肋的寬跨比選擇比較合適,具有良好的動力性能。

3.2 車橋耦合動力響應

根據前述計算模型與計算原理對列車—橋梁時變系統空間振動響應進行了計算,分別考慮了按單向和雙向行車時CRH2型客車、日本500系客車和德國IC3高速客車,以160~300km/h通過橋梁時的車橋動力響應,軌道不平順采用德國低干擾軌道譜模擬。

3.2.1 橋梁空間動力響應

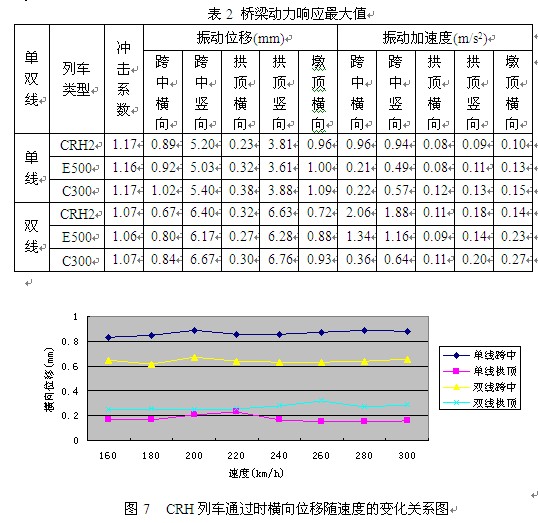

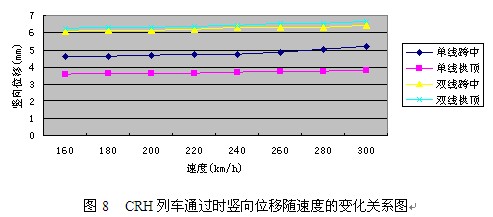

表2為單、雙線行車時橋梁振動響應計算結果。為了簡便,表中各項響應均只給出最大值。圖7為CRH列車通過時跨中和拱頂橫向位移與速度的關系圖。圖8為CRH列車通過時跨中和拱頂豎向位移與速度的關系圖。

計算結果表明,橋梁橫向位移均較小,單線跨中橫向最大位移為1.02mm,雙線為0.81mm,單線拱頂橫向最大位移為0.38mm,雙線為0.32mm,說明橋梁橫向剛度較大。橫向位移隨車速的變化不明顯,且雙線橫向位移小于單線橫向位移,是由于雙線行車時對橋梁橫向振動相互削弱所致;豎向位移隨車速的提高曾增大趨勢,但增大幅度很小,雙線行駛比單線行駛的豎向位移大,單線跨中豎向最大位移為5.4mm,雙線為6.67mm,單線拱頂豎向最大位移為3.88mm,雙線為6.76mm,該橋豎向振幅滿足鐵路橋梁檢定規范的要求,該橋豎向剛度滿足要求。

3.2.2 列車空間動力響應

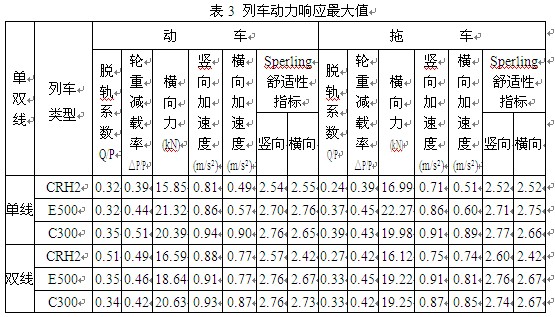

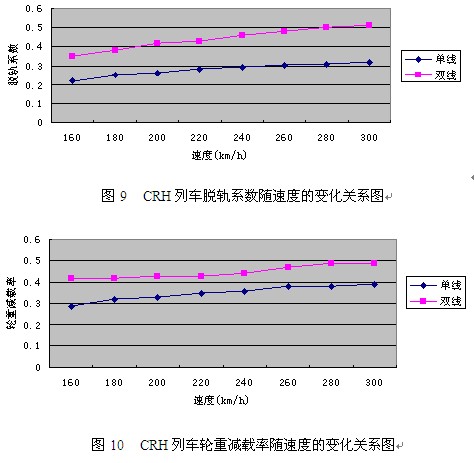

表3所示為車輛響應計算結果,圖9和圖10分別為CRH列車的脫軌系數和輪重減載率與列車速度的關系圖。

列車運行安全性與舒適性(平穩性)的評定指標選取如下:

脫軌系數:≤0.8 輪重減載率:≤0.6

車體振動加速度:豎向≤ 0.25g;橫向≤ 0.20g(中速:≤ 200km/h)

豎向≤ 0.13g;橫向≤ 0.10g(高速:≥ 200km/h)

舒適性評價指標:優 良 < 2.50 良 好 2.50~2.75 合 格 2.75~3.00

從圖9和圖10可以得出,當CRH列車通過該橋時,列車脫軌系數及輪重減載率、輪軌橫向搖擺力等都是隨著車速的增加而增大,車輛的最大脫軌系數為0.39,最大輪重減載率為0.51,最大豎向加速度0.94m/s2,最大橫向加速度0.90m/s2,最大橫向Sperling舒適性指標為2.76,豎向Sperling舒適性指標為2.77,亦很好滿足前述安全性要求。因此,列車行車通過該橋時的安全性可以得到保證。

綜上所述,本文所分析提籃式鋼管混凝土拱橋設計方案具有足夠的橫、豎向剛度,列車通過橋梁時滿足安全性要求,乘座舒適性達到“合格”標準。

4 結論

1,在所有計算工況下,橋梁動力響應均滿足要求;各車的車體豎、橫向振動加速度滿足限值要求。

2,在運營速度段及檢算速度段所有計算工況下,列車行車安全性滿足要求。

3,在運營速度段(160~250km/h)所有計算工況下,旅客列車的乘坐舒適度均達到“良好”標準以上;在檢算速度段(250~300km/h)所有計算工況下,旅客列車的乘坐舒適度均達到“合格”標準以上。

4,該提籃式鋼管混凝土拱橋設計方案具有良好的動力特性及列車走行性,可以滿足列車安全舒適通過的要求,對同類橋梁的設計也具有一定的參考價值。

參考文獻

[1] 李波,郭向榮. 鐵路大跨度鋼管砼提籃拱橋車橋耦合振動分析[J].西部交通科技,2008,9:78-80

[2] 曾慶元,郭向榮. 列車橋梁時變系統振動分析理論與應用[M].北京:中國鐵道出版社,1999.

[3] 曾慶元,楊平. 形成矩陣的“對號入座”法則與桁段有限元法[J].鐵道學報,1986,8(2):48-59.

[4] 羅浩,郭向榮. 大跨度提籃拱橋車橋耦合振動分析[J].振動與沖擊,2007,27(2),148-149.

[5] TB/T 2360-1993,鐵道機車動力學性能試驗鑒定方法及評定標準[S].

[6] GB/T 5599-1985,鐵道車輛動力學性能評定和試驗鑒定規范[S].

文章標題:大跨度鋼管混凝土提籃拱橋車橋耦合分析

轉載請注明來自:http://www.56st48f.cn/fblw/ligong/jiaotongyunshu/14585.html

相關問題解答

攝影藝術領域AHCI期刊推薦《Phot...關注:106

Nature旗下多學科子刊Nature Com...關注:152

中小學教師值得了解,這些教育學...關注:47

2025年寫管理學論文可以用的19個...關注:192

測繪領域科技核心期刊選擇 輕松拿...關注:64

及時開論文檢索證明很重要關注:52

中國水產科學期刊是核心期刊嗎關注:54

國際出書需要了解的問題解答關注:58

合著出書能否評職稱?關注:48

電信學有哪些可投稿的SCI期刊,值...關注:66

通信工程行業論文選題關注:73

SCIE、ESCI、SSCI和AHCI期刊目錄...關注:121

評職稱發論文好還是出書好關注:68

復印報刊資料重要轉載來源期刊(...關注:51

英文期刊審稿常見的論文狀態及其...關注:69

SCI期刊分析

- MEASUREMENT SCIENCE and TECHNOLOGY中科院分區

- MEAT SCIENCE期刊最新中科院分區

- MECCANICA中科院幾區

- MECHANICAL ENGINEERING中科院分區

- MECHANICAL SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING期刊最新中科院分區

- MECHANICS OF MATERIALS期刊最新中科院分區

- Mechanics of Solids中科院分區

- MECHANICS OF TIME-DEPENDENT MATERIALS期刊最新中科院分區

- MECHANISM AND MACHINE THEORY中科院幾區

- MECHATRONICS雜志是中科院幾區