貴州喀斯特地區土地石漠化動態監測技術研究

所屬欄目:農業環境科學論文 發布日期:2010-12-22 17:17 熱度:

摘要:在介紹貴州喀斯特地區土地石漠化及其危害的基礎上,著重闡述了基于RS和GIS技術監測石漠化的意義以及3S技術在貴州喀斯特山區土地石漠化現狀調查中的應用,針對貴州喀斯特山區的特點及發展趨勢,提出了相應的石漠化治理政策和措施。探討了應用RS和GIS技術來研究石漠化問題的重要的現實意義。

關鍵詞:貴州,喀斯特,石漠化,防治對策,3S技術

喀斯特土地石漠化指的是在濕潤氣候條件下,受喀斯特作用及人類不合理活動的干擾,喀斯特地表土層流失殆盡、基巖大面積裸露,呈現出一種無土無水無林、類似于荒漠化的景觀現象與過程。多年來,由于技術手段落后,貴州的石漠化始終沒有一個可信的數據,在3S(RS、GIS、GPS)技術高度發展的今天,利用這一技術研究貴州的水土流失動態和石漠化狀況十分必要。

一、貴州喀斯特石漠化的現狀與形成

1.1貴州省喀斯特石漠化的現狀

有關資料顯示,我國西南地區的喀斯特地貌面積為54萬平方公里,是世界上最大的裸露型巖溶區,全省喀斯特地貌面積13萬平方公里,占全省總面積的73.8%;全省87個縣市區中,有喀斯特地貌分布的縣市區達83個,占全省縣市區的95%;全省91.7%的耕地、85.3%的農業人口、94%的糧食產量、95.7%的國民生產總值來自于喀斯特分布地區,喀斯特地貌成為貴州省地貌的最大特征。從石漠化的地理分布來看,貴州省處于我國西南地區石漠化的幾何中心,是我國石漠化面積最大、災害最嚴重的省份。據統計,目前,貴州省有土地石漠化現象的縣市區達77個,占全省縣市區的88.5%;全省石漠化的土地面積達35920平方公里,占貴州省國土總面積的20.39%,而且土地石漠化正以每年900多平方公里的速度擴展。

1.2貴州喀斯特石漠化的形成

(-)特殊的氣候為石漠化的形成發展提供了有利條件

貴州高原河川徑流的徑流深和徑流量均比較大,年內分配不均,洪枯流量比高,河流切深,相對高差大,地表侵蝕切割強度大,雨季汛期水土流失動力強勁。當植被遭受破壞或暴雨時,極易造成水土流失,形成石漠化。巖溶地下水則一方面溶蝕、侵蝕,使灰巖溶蝕殘余物以及上覆土壤隨地表水進入并殘積于空間介質中;另一方面,又攜帶搬運它們,不斷讓出新的空間,使石漠化過程不斷進行。更為嚴重的是貴州喀斯特地區地下水位一般大于50m,大者上100m,大氣降水垂直滲流帶厚,很不利于表層土壤涵養,一到旱季植被枯死,為土壤侵蝕與丟失提供了潛能,有利于石漠化進程。四季分明、水熱同期的氣候特點,既是加劇水土流失,加速石漠化的主要成因,同時又有利于綠色植被生長,為石漠化的逆轉進程提供了有利條件。

(二)鈣生性環境對植被生長的選擇限制作用強

喀斯特山區是一種典型的鈣生性環境,組成其生態環境基底的化學元素主要為Ca、Mg、Si、Al、Mn、Fe等富鈣親石元素,而植被生長所需的N、P、K等營養型元素則相對匱乏;加之土層淺薄,巖體裂隙、漏斗發育,地表干旱嚴重,許多喜酸、喜濕、喜肥的植物在這里難以生長,植被的退化又加劇了降雨在時空上的不均勻性,降低了水土穩定性。典型的喀斯特區域,土層淺薄,植被稀疏,隨著森林覆蓋率的降低,喀斯特土壤失去了植被的保護后,地表水下滲,很快產生側向徑流,使得松散的土層被地表徑流所侵蝕,土壤流失,母巖出露,形成石漠化。

(三)、社會環境加速了喀斯特石漠化的形成

形成我省大面積石漠化景觀,固然有地質構造上的客觀因素,但是,我們又清醒地認識到,更關鍵、更主要的是由于受人為活動的影響特別是對森林植被肆意破壞,造成土壤嚴重侵蝕(以水蝕為主)、土地退化、生產力逐年下降而形成。人類違背自然規律,對土地、森林等自然資源的掠奪性經營是導致土地嚴重石漠化的最根本的最深層次的原因。森林過伐和過度墾殖破壞了原生或次生植被,使水土流失愈演愈烈,最終產生了石漠化土地。

二、“3S”技術在貴州石漠化調查中的應用

關于貴州喀斯特石漠化現狀的遙感解譯,胡寶清等人在“氣象衛星遙感技術的應用研究”課題中,采用RS和GIS技術,對廣西都安喀斯特石漠化程度分級狀況與驅動因素進行全面調查,建立了全縣1∶10萬喀斯特石漠化數據庫。以RS與GIS一體化為分析手段,以TM影像為背景資料,輔以地形圖、土地利用圖、土壤圖、地質圖以及GPS實測數據庫等相關資料,在綜合分析的基礎上,建立石漠化分級的遙感影像解譯指標體系,生成都安縣石漠化分級分布圖和數字化巖性圖,并從空間相關性的角度闡明了不同級別石漠化與碳酸鹽巖巖性之間的內在聯系。在石漠化現狀的遙感解譯中應利用多學科結合的優勢進行相關分析,并與巖性巖組圖、坡度圖、土地利用圖等數字化圖件及其它非遙感信息疊加,結合野外GPS定位觀察,研究石漠化土地形成的各種相關關系和分布規律,以統一的標準對全省石漠化進行研究。依托遙感與地理信息系統所需要的計算機軟硬件環境進行,以能滿足貴州省石漠化遙感調查工作和石漠化數據集成工作為標準,由人機交互圖像判讀系統和數據集成系統構成。

2.1 人機交互圖像判讀系統

石漠化專題數據采集以陸地衛星TM、ETM、SPOT等數字圖像作為主要信息源,微機操作系統可采用ENVI、ARCVIEW、ARC/INFO、MAPGIS等作為人機交互判讀及數據處理的軟件。

熊康寧、黎平、蘭安軍等人進行了“喀斯特石漠化的遙感—GIS典型研究”項目,利用“3S”技術,建立了石漠化遙感解譯指標體系(補充)石漠化遙感調查作業流程,采用人機交互的判讀分析方法,根據2000年TM(4、3、2合成)影像及典型地區TM7個波段數據,其遙感解譯工作在ARCVIEW和ENVI平臺上進行,同時疊加對應的土地利用圖、地形圖、坡度圖、地質圖,并參考其它相關資料及圖件,分析石漠化類型、植被覆蓋度、地表組成物質等狀況,確定石漠化強度后,在微機屏幕上直接進行石漠化強度勾繪、制圖,作業比例尺1:10萬,時相盡量選擇冬季圖像,資料選擇最新版本的1:10萬比例尺或1:5萬地形圖及水文地質圖,收集與石漠化遙感調查有關的圖件和文字資料,建立石漠化類型和強度分級遙感解譯模式和解譯標志,同時用GPS定位對比TM影像特征和光譜特性,拍攝相應的野外實況照片,用于石漠化強度判讀分析。

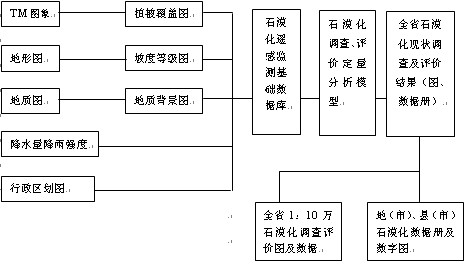

圖3.1:技術路線框圖

2.2石漠化遙感調查工作流程

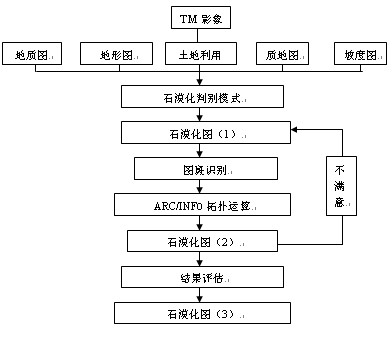

石漠化遙感調查工作流程是土地利用圖轉換成土壤侵蝕圖、圖斑識別方法、圖斑摳挖及分割、土壤侵蝕圖的結果統計分析等,具體解譯工作流程見圖2:

圖3.2:解譯工作流程圖

通過以上步驟,并以野外資料為依據,在初判石漠化圖基礎上不斷修訂,最終生成滿意的石漠化圖,再利用ArcView的數據統計功能,統計出各類侵蝕類型的具體數值,并制成圖表,以利于進行分析。

2.3石漠化遙感影像的判讀指標

2.3.1地表質地指標

碳酸巖區多發育峰從、峰林、丘峰、丘陵、洼地等地貌形態,具有清楚的影像圖形特征,但也有少部分發育侵蝕—溶蝕山地,與常態地貌難以識別,故要借鑒于套合的地質巖性圖進行解譯。

2.3.2坡度指標

當地表質地和植被狀況一定時,石漠化等級主要取決于地貌坡度,坡度等級主要從坡度圖上獲取,也可參照影像陰影的深淺獲取。

2.3.3植被指標

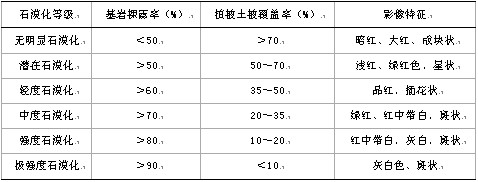

當圖斑質地和坡度確定以后,圖斑勾繪和侵蝕等級判定的指標就是植被、植被覆蓋度、植被結構信息等從影像色調深淺及色相確定。一般標準假彩色影像的特征如下表:

表3.1:石漠化分級系統及其影響特征

三、目前存在的問題和決策

3.1存在的問題

目前應用RS和GIS技術監測石漠化的研究還處于起步階段,工作中存在的主要問題如下:①石漠化調查資料缺乏。石漠化資料缺乏主要表現在大比例尺方面和資料不齊全方面,難以找到針對性強的石漠化調查資料。②應用RS和GIS技術監測石漠化還沒有形成較合理、完善的研究方法,也談不上信息共享和實際應用。③還沒有建立基于RS和GIS技術的石漠化預警預報模型和運行系統。

3.2對策

3.2.1建立防治石漠化的法規體系

為使防治石漠化土地的偉大事業順利實施,做到有章可循,行之有效,應建立完善的法規。除認真貫徹國家已經公布實施的《中華人民共和國土地管理法及實施條例》、《中華人民共和國森林法及實施條例》、《中華人民共和國水土保持法》及貴州省的相關地方法規及實施條例外,要對防治石漠化土地防治工作中容易發生誤解、歧義、爭執的問題做出明文的規定,形成行政規章,經省人民政府發布施行。

3.2.2RS與GIS技術的應用對策

遙感技術可提供最新現勢資料,進行快而省的石漠化調查;利用GIS可以進行快速的石漠化調查數據分析與評價,可以提高石漠化調查與評價結果資料的可用性。GIS技術能夠以數字的形式有效地管理石漠化調查與評價活動積累的大量空間數據和屬性數據。數值型的石漠化調查評價結果資料在應用時極其方便、高效,具有很好的發展前景。近年來,在土地利用變化、土壤侵蝕變化、生態環境質量變化、國土資源調查等方面RS和GIS技術都得到了廣泛的應用。因此,將此技術用于項目實施期間的石漠化治理效益遙感監測是完全可行的。在石漠化治理恢復區,通過特定時段的遙感影像所獲取的環境信息動態監測數據,可以得到地表覆被、石漠化強度等信息的動態變化,為治理過程中的生態恢復效果提供有效的信息。近幾年高分辨率遙感圖像的商業化,為石漠化監測提供了豐富的多光譜、多遙感平臺、多分辨率的遙感影像資料,使迅速獲取數據、縮短更新周期、降低成本成為可能,成為石漠化監測可靠的新數據源。

3.2.3石漠化防治的措施

石漠化防治要全面貫徹可持續發展的戰略思想,調整地區產業結構。政府要引導千家萬戶,在市場機制的引導下,尊重自然規律,從實際情況出發,因地制宜地發揮當地自然資源優勢,發展與資源、環境相適合的“特色農業”,調整區域的農、林、牧、漁的產業結構,形成“一村一品、一鄉一業”的特色農業經濟,大力發展農村沼氣、小水電,緩解農村生活能源緊缺狀況,制定清潔能源使用的鼓勵政策解決能源緊缺問題;因地制宜發展生態產業,增加群眾收入。加速石漠化區域人工封育成林。在喀斯特的石質山區,可通過人工封山育林,促進植被的迅速恢復,充分發揮大自然生態自我修復能力,加快石漠化治理步伐。貴州通過退耕還林、封山育林、坡改梯、砌墻保土、改良土壤、開發巖溶水、種植適生經濟作物等措施,在石漠化防治、植被恢復、生態環境綜合治理等方面取得了突出成果。各地干部群眾積極參與,大膽實踐,在石漠化治理方面積累了許多成功的經驗,并探索出不同的治理模式,如:小流域綜合治理模式;生態經濟治理模式;封山育林模式;生態農業模式、混農林復合型綜合治理模式等。

四、結語

我省以防治石漠化土地為重點的生態建設是一個跨部門、跨學科、跨地區的生態、經濟、社會系統,由林業、國土、農業、水利、重點扶貧等多個子系統組成,信息量大,協調任務重,必須利用現代化的管理理念,管理組織,采取現代化的管理方法,依靠現代化的管理工具,建成現代化的監管系統。應用RS和GIS技術來研究石漠化問題,可以實現快速更新和提供現勢石漠化調查與評價資料,建立石漠化預警預報模型和運行系統,從而為西部地區生態建設與保護、石漠化的整治提供科學依據,最終對順利實施西部大開發戰略,改善西部生態環境,幫助西部地區脫貧致富、增加農民收入和地方經濟可持續發展有著重要的現實意義。

參考文獻

[1]王世杰.喀斯特石漠化概念演繹及其科學內涵的探討[J].中國巖溶,2002,21(2):101-104.

[2]袁道先,蔡桂鴻,巖溶環境學[M].重慶:重慶出版社.1988,l一6

[3]袁道先.我國西南巖溶石山的環境地質問題[J].世界科技研究與發展,1997,(5):93—97.

[4]楊明德論喀斯特環境的脆弱性,云南地理環境研究,1990,2(1),21-2

文章標題:貴州喀斯特地區土地石漠化動態監測技術研究

轉載請注明來自:http://www.56st48f.cn/fblw/nongye/huanjing/6043.html

相關問題解答

攝影藝術領域AHCI期刊推薦《Phot...關注:106

Nature旗下多學科子刊Nature Com...關注:152

中小學教師值得了解,這些教育學...關注:47

2025年寫管理學論文可以用的19個...關注:192

測繪領域科技核心期刊選擇 輕松拿...關注:64

及時開論文檢索證明很重要關注:52

中國水產科學期刊是核心期刊嗎關注:54

國際出書需要了解的問題解答關注:58

合著出書能否評職稱?關注:48

電信學有哪些可投稿的SCI期刊,值...關注:66

通信工程行業論文選題關注:73

SCIE、ESCI、SSCI和AHCI期刊目錄...關注:121

評職稱發論文好還是出書好關注:68

復印報刊資料重要轉載來源期刊(...關注:51

英文期刊審稿常見的論文狀態及其...關注:69

SCI期刊分析

- MEASUREMENT SCIENCE and TECHNOLOGY中科院分區

- MEAT SCIENCE期刊最新中科院分區

- MECCANICA中科院幾區

- MECHANICAL ENGINEERING中科院分區

- MECHANICAL SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING期刊最新中科院分區

- MECHANICS OF MATERIALS期刊最新中科院分區

- Mechanics of Solids中科院分區

- MECHANICS OF TIME-DEPENDENT MATERIALS期刊最新中科院分區

- MECHANISM AND MACHINE THEORY中科院幾區

- MECHATRONICS雜志是中科院幾區