淺談沂蒙山區(qū)傳統(tǒng)鄉(xiāng)村聚落街道空間的影響因素

所屬欄目:農(nóng)業(yè)環(huán)境科學論文 發(fā)布日期:2012-12-14 08:39 熱度:

摘要:傳統(tǒng)鄉(xiāng)村聚落是人類集體智慧的結(jié)晶,它經(jīng)歷了漫長復雜的發(fā)展過程,形成了獨特的地域文化和聚落景觀,已不是單純的人類居住的場所,而是我國傳統(tǒng)文化中的寶藏。街道空間是傳統(tǒng)鄉(xiāng)村聚落外部空間主要的組成部分,是人們生活的主要場所。本文通過對沂蒙山區(qū)傳統(tǒng)鄉(xiāng)村聚落街道空間的分析以反映山區(qū)傳統(tǒng)鄉(xiāng)村聚落街道空間的鮮明特色,找出傳統(tǒng)鄉(xiāng)村聚落中現(xiàn)代城鎮(zhèn)建設所缺失和值得借鑒的部分,以便更好地在新農(nóng)村建設中傳承優(yōu)秀的傳統(tǒng)文化。

關鍵詞:傳統(tǒng)鄉(xiāng)村聚落,街道空間,影響因素,沂蒙山區(qū)

1 前言

中國是一個多山的國家,國土面積的2/3以上為山地,總?cè)丝诘陌霐?shù)以上分布在山地。山地對中華民族的發(fā)祥、繁衍、生息和發(fā)展做出過不可磨滅的貢獻,是創(chuàng)造中華民族光輝燦爛歷史的重要的舞臺。[[1]]高延軍在《中國山地聚落宜居性地域分異規(guī)律評價》中,把全國28個省份(自治區(qū)、直轄市)山區(qū)聚落的宜居性進行了評價與分析,結(jié)果表明山區(qū)聚落宜居性地帶分異規(guī)律顯著。[[2]]從分異規(guī)律中可以看出山東山區(qū)聚落的宜居性較好,只是環(huán)境因素是其主要的制約因素。沂蒙山區(qū)位于山東的南部地區(qū),地形地貌復雜多樣,環(huán)境較好,因此彌補了山東山區(qū)聚落宜居性的不足,具有較好的研究價值。

本文主要從街道空間的角度來分析沂蒙山區(qū)在鄉(xiāng)村聚落外部空間上的影響因素。沂蒙山區(qū)是個人文概念,只是一個特定的稱謂,山區(qū)只分布在幾縣市內(nèi),并不是說該區(qū)域內(nèi)全部是山,整個沂蒙老區(qū)山地、丘陵、平原差不多各占三分之一。

平邑縣位于沂蒙山區(qū)的北部,東邊是費縣,西邊是泗水縣,北與蒙陰縣、新泰市交界,南部與棗莊市接壤。平邑縣地質(zhì)構(gòu)造復雜,地貌類型多樣,具有明顯的山區(qū)特征。山區(qū)面積占85%,平原占15%。全境地勢南北高,中間低,略向東南傾斜。

2 沂蒙山區(qū)傳統(tǒng)鄉(xiāng)村聚落街道空間的影響因素

2.1 自然因素

2.1.1 地形地貌

傳統(tǒng)鄉(xiāng)村聚落是在經(jīng)歷了相當長的時間之后才形成的一種穩(wěn)定的聚落形態(tài),在形成的過程中,由于生產(chǎn)力水平比較低,對自然條件的依賴性比較高,改造自然的能力比較低,在一定程度上只能被動的適應自然條件。

在本文所選取的研究區(qū)域中,地形地貌對街道布局的影響比較明顯。在平原地區(qū),聚落的空間組織所受到的限制較小,表現(xiàn)在街道空間組織上為街道比較規(guī)整,基本上成棋格狀,比較單調(diào)。在山地地區(qū)街道的組織就不像平原地區(qū)那樣具有比較大的自由度,它受到山地的影響是十分明顯的。這種街道的組織多結(jié)合具體的山地地貌形態(tài),形成彎曲或者曲折不定的幾何形態(tài),使得街道空間富于變化,避免了單調(diào)。山地街道的組織一般有三種形式:一種是街道的走向基本上與等高線平行;二是街道的走形與等高線相互垂直,形成高低錯落有致的聚落形態(tài);三是上面兩種情況的綜合。

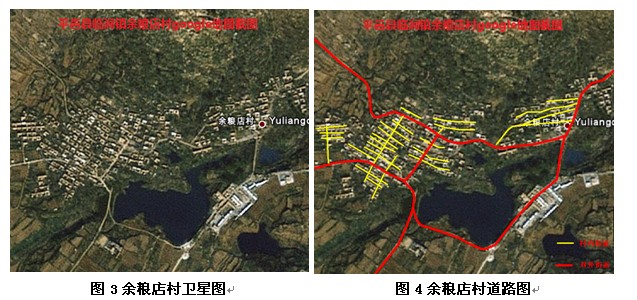

圖3和圖4分別為余糧店村的衛(wèi)星圖和道路分布圖。從圖中可以看出,余糧店村背山靠水,北部為四海山,南部為水庫,村落基本上位于山地的緩坡上。村落的南部和北部分別有一條平行于等高線的主街道,中間為一條垂直于等高線連接兩條橫向主街道的縱向的主街道,三條主街道成“工”字形分布。本村的街道組織比較自由,順應地勢而富有變化。村落北部的房屋由于所在的地勢較高、坡度較大,所以不像平原地區(qū)的房屋那樣呈棋格狀分布,而是適應地形狀況,分布比較分散。當?shù)貏葸_到一定的高度之后便不會再有房屋的分布,這與南方的房屋分布是不同的,南方地區(qū)的房屋即使是在半山腰上也會坐落著一棟孤零零的房子。在兩條東西向主街道的中間的房屋則分布比較整齊,基本上呈現(xiàn)出平原地區(qū)房屋分布的棋格狀,東西走向的街道與等高線平行,由垂直于等高線的街道串聯(lián)在一起。另外,聚落的形態(tài)基本上也是由地形地貌決定的。圖中村落的北部邊界主要受山體的影響呈沿等高線的環(huán)狀分布,南部受到水庫的影響,村落的邊界與水庫的邊界相似。

從上面的兩個例子可以看出,地形地貌對聚落的形態(tài)和街道的分布有著重要的影響,是當?shù)厝嗣褡鹬刈匀唬槕匀坏牧己皿w現(xiàn),同時也形成了傳統(tǒng)鄉(xiāng)村聚落街道空間的多種形態(tài)。

2.1.2 氣候條件

氣候條件對鄉(xiāng)村聚落的組織有著重要的影響,同時在街道上的影響也是顯而易見的。為了使聚落具有適宜的生活環(huán)境,聚落在形成的過程中必然會考慮到氣候?qū)θ藗內(nèi)粘I畹挠绊憽夂驐l件對聚落的影響主要表現(xiàn)在太陽輻射、風象、溫度、降水等方面。

太陽輻射對人類的生存具有重要的價值,傳統(tǒng)的鄉(xiāng)村聚落在建筑物的分布上都會考慮太陽輻射這一重要的因素,建筑物的分布狀況也會影響到街道的組織狀況。太陽輻射對建筑的影響主要體現(xiàn)在日照標準、間距、建筑的遮陽設施等。本文所選取的研究區(qū)域主要位于北緯35°左右,冬季最小的正午太陽高度約為31.5°,為了滿足日照的要求建筑物之間的最小距離應該為至少七米左右,但是傳統(tǒng)鄉(xiāng)村中一般都有自家的院落,因此建筑物之間的距離一般會遠小于這個距離。一般主街道的寬度會控制在五米左右,再加上街道兩旁的排水設施等就會有七米左右,這樣一來每戶的院墻都會在太陽照射的范圍內(nèi)了。本研究區(qū)域主要位于建筑氣候區(qū)劃中的Ⅱ區(qū),建筑的朝陽一般會考慮日照防寒和保溫防風,因此建筑物一般會朝向西南方向,街道的走向一般都是東南-西北走向。這樣,冬季既有利于接受良好的太陽光照,又能有效防止西北風的干擾,起到保溫的作用;夏季有利于東南風順街道吹入,起到良好的散熱作用。

2.2 文化觀念

經(jīng)過封建制度幾千年來的發(fā)展宗法觀念已經(jīng)深入人心,并且受中國傳統(tǒng)文化的影響,聚落的空間組織都采用一種比較內(nèi)斂的方式,而四合院正迎合了這種價值取向。傳統(tǒng)聚落的外部空間的界面多是由住宅的外墻所組成,由于四合院外墻形式較為封閉,很少向外開窗,所以形成的外部空間也十分封閉,尤其是一些狹窄的街道。另外,四合院比較方正,多為規(guī)則的矩形,因此四合院所限定的街道空間也是中規(guī)中矩,大都呈棋格狀。

在中國的傳統(tǒng)文化中風水文化一直獨樹一幟,具有其特有的魅力,在相宅擇地中發(fā)揮著重要的作用,大到都城小到村落都能找到它的影子。《風水辯》中對風水有一段解釋:“所謂風者,取其山勢之藏納……,不沖冒四面之風;所謂水者,取其地勢之高燥,無使水近夫親膚而已,若水勢屈曲而又環(huán)向之,又其第二義也。”實際上注重的是如何有效地利用自然、保護自然,使城市、聚落和住宅與自然相配合、相協(xié)調(diào)。[[3]]

3 小結(jié)

本文通過對沂蒙山區(qū)傳統(tǒng)鄉(xiāng)村聚落外部空間中的街道空間影響因素的分析,可以發(fā)現(xiàn)沂蒙山區(qū)傳統(tǒng)鄉(xiāng)村聚落街道空間具有以下鮮明的特色。第一,街道空間因地制宜、就地取材。第二,沂蒙山區(qū)傳統(tǒng)鄉(xiāng)村聚落街道空間形態(tài)多樣,有利于聚落空間的組織。第三,不同的因素對沂蒙山區(qū)傳統(tǒng)鄉(xiāng)村聚落街道空間的塑造起著不同的作用,共同鑄造了今天沂蒙山區(qū)傳統(tǒng)鄉(xiāng)村聚落街道空間的鮮明特色。

參考文獻:

[[1]] 沈茂英.山區(qū)聚落發(fā)展理論與實踐研究[M].成都:巴蜀書社,2006.42.

[[2]] 高延軍.中國山區(qū)聚落宜居性地域分異規(guī)律評價[J].鄭州航空工業(yè)管理學院學報,2010(4):71-78.

文章標題:淺談沂蒙山區(qū)傳統(tǒng)鄉(xiāng)村聚落街道空間的影響因素

轉(zhuǎn)載請注明來自:http://www.56st48f.cn/fblw/nongye/huanjing/14745.html

相關問題解答

攝影藝術領域AHCI期刊推薦《Phot...關注:106

Nature旗下多學科子刊Nature Com...關注:152

中小學教師值得了解,這些教育學...關注:47

2025年寫管理學論文可以用的19個...關注:192

測繪領域科技核心期刊選擇 輕松拿...關注:64

及時開論文檢索證明很重要關注:52

中國水產(chǎn)科學期刊是核心期刊嗎關注:54

國際出書需要了解的問題解答關注:58

合著出書能否評職稱?關注:48

電信學有哪些可投稿的SCI期刊,值...關注:66

通信工程行業(yè)論文選題關注:73

SCIE、ESCI、SSCI和AHCI期刊目錄...關注:121

評職稱發(fā)論文好還是出書好關注:68

農(nóng)業(yè)論文范文

農(nóng)業(yè)經(jīng)濟科學論文 畜牧科學論文 作物生產(chǎn)科學論文 農(nóng)業(yè)工程科學論文 農(nóng)業(yè)環(huán)境科學論文

SCI期刊分析

- MEASUREMENT SCIENCE and TECHNOLOGY中科院分區(qū)

- MEAT SCIENCE期刊最新中科院分區(qū)

- MECCANICA中科院幾區(qū)

- MECHANICAL ENGINEERING中科院分區(qū)

- MECHANICAL SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING期刊最新中科院分區(qū)

- MECHANICS OF MATERIALS期刊最新中科院分區(qū)

- Mechanics of Solids中科院分區(qū)

- MECHANICS OF TIME-DEPENDENT MATERIALS期刊最新中科院分區(qū)

- MECHANISM AND MACHINE THEORY中科院幾區(qū)

- MECHATRONICS雜志是中科院幾區(qū)